Ehrlich gesagt, ich habe in meiner Karriere mehr kulturelle Fettnäpfchen erlebt, als ich zählen kann. Nach 15 Jahren Arbeit mit internationalen Teams und Kunden habe ich gelernt, dass kulturelle Missverständnisse selten böswillig sind – sie entstehen aus tief verwurzelten Unterschieden in Kommunikationsstilen, Werten und Annahmen. Die Realität ist: Selbst erfahrene Manager stolpern regelmäßig über kulturelle Unterschiede, und oft sind es die subtilsten Faktoren, die die größten Probleme verursachen.

Was ich aus zahllosen gescheiterten Verhandlungen, verpatzten Meetings und angespannten Geschäftsbeziehungen gelernt habe, ist, dass kulturelle Missverständnisse vermeidbar sind – wenn man weiß, worauf man achten muss. In diesem Artikel teile ich die acht Hauptursachen, die ich immer wieder beobachtet habe, und zeige Ihnen praktische Ansätze, wie Sie diese Fallen umgehen können. Keine Theorie aus dem Lehrbuch – nur das, was tatsächlich funktioniert.

Unterschiedliche Kommunikationsstile in verschiedenen Kulturen

Die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren, variiert erheblich zwischen Kulturen, und das führt zu den häufigsten Missverständnissen, die ich in meiner Praxis gesehen habe. In westlichen Kulturen, besonders in Deutschland und den USA, wird direkte Kommunikation geschätzt. Wir sagen, was wir meinen, und erwarten das Gleiche von anderen. Ich habe aber mit asiatischen Geschäftspartnern gearbeitet, wo indirekte Kommunikation die Norm ist – und anfangs dachte ich, sie würden um den heißen Brei herumreden.

Die Wahrheit ist: Beide Ansätze sind gleichermaßen gültig, aber sie prallen oft aufeinander. Ein japanischer Kollege wird selten direkt “Nein” sagen, sondern Ausdrücke wie “Das könnte schwierig sein” verwenden. Als ich das zum ersten Mal hörte, interpretierte ich es als Verhandlungsbasis – großer Fehler. Mittlerweile verstehe ich, dass dies ein höfliches, aber klares Nein ist.

Was ich gelernt habe: Achten Sie auf Kontext und Tonfall, nicht nur auf Worte. In High-Context-Kulturen (wie Japan, China, arabische Länder) liegt die eigentliche Botschaft zwischen den Zeilen. In Low-Context-Kulturen (Deutschland, Niederlande, USA) ist die Botschaft explizit. Wenn Sie mit internationalen Teams arbeiten, fragen Sie nach, was wirklich gemeint ist, anstatt Annahmen zu treffen. Ein einfaches “Können Sie das noch einmal anders formulieren?” hat mir schon unzählige Missverständnisse erspart.

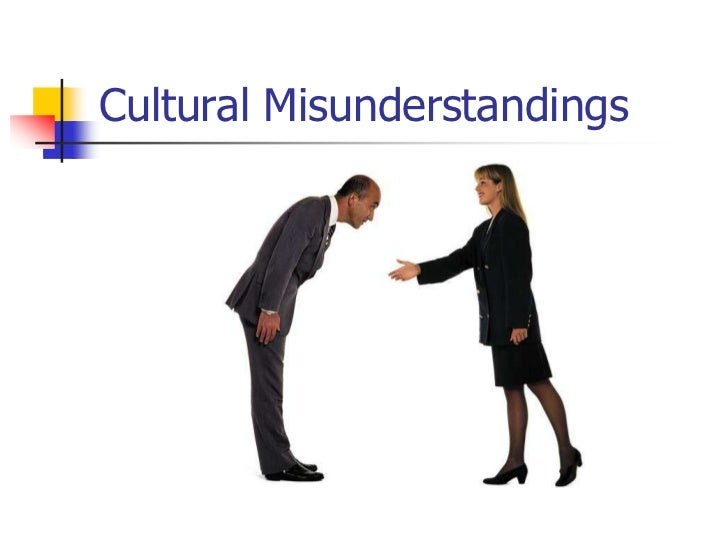

Nonverbale Kommunikation und Körpersprache

Hier wird es wirklich knifflig, und ich spreche aus schmerzhafter Erfahrung. Ich habe einmal ein Geschäft verloren, weil ich während einer Präsentation in Dubai die Fußsohle meines gekreuzten Beins in Richtung meines Gegenübers zeigte – in arabischen Kulturen eine schwere Beleidigung. Niemand hatte mir das vorher gesagt, und ich hätte nie gedacht, dass so etwas entscheidend sein könnte.

Körpersprache, Augenkontakt und persönlicher Raum variieren dramatisch zwischen Kulturen und verursachen Missverständnisse auf einer unbewussten Ebene. In Deutschland gilt direkter Augenkontakt als Zeichen von Ehrlichkeit und Selbstbewusstsein. In vielen asiatischen Kulturen wird anhaltender Augenkontakt jedoch als respektlos oder sogar aggressiv empfunden. Ich habe gesehen, wie deutsche Manager bei Verhandlungen in Südkorea als arrogant wahrgenommen wurden, einfach weil sie ihren normalen Blickkontakt beibehielten.

Der persönliche Raum ist ein weiterer kritischer Faktor. Lateinamerikanische und mediterrane Kulturen stehen näher beieinander – was Nordeuropäer oft als unangenehm empfinden. Umgekehrt interpretieren südliche Kulturen den größeren Abstand als Kälte oder Desinteresse. Ich musste lernen, meine Komfortzone je nach kulturellem Kontext anzupassen, sonst wirkte ich entweder distanziert oder aufdringlich. Die Realität ist: Diese nonverbalen Signale senden stärkere Botschaften als unsere Worte, und wenn sie nicht zur Kultur passen, entstehen Missverständnisse.

Unterschiedliche Zeitauffassungen und Pünktlichkeit

Zeit ist relativ – und ich meine das nicht philosophisch, sondern ganz praktisch im Geschäftsleben. In meinen ersten Jahren in der internationalen Beratung bin ich fast ausgeflippt, als ein brasilianischer Partner 45 Minuten zu spät zu einem wichtigen Meeting erschien – und das völlig entspannt. Für mich als Deutschen war das respektlos. Für ihn war es normal.

Was ich später verstand: Es gibt monochrone und polychrone Zeitkulturen. Deutschland, die Schweiz und die skandinavischen Länder sind extrem monochron – Zeit ist linear, Pünktlichkeit ist heilig, und wir planen alles minutiös. In polychronen Kulturen wie Lateinamerika, dem Nahen Osten oder Südeuropa ist Zeit flexibler. Beziehungen sind wichtiger als Zeitpläne, und Meetings beginnen, wenn alle bereit sind, nicht wenn die Uhr es sagt.

Diese unterschiedlichen Zeitauffassungen führen zu massiven Missverständnissen bei Projektdeadlines, Besprechungen und Geschäftsabschlüssen. Ich habe Projekte scheitern sehen, weil deutsche Teams “sofort” als “innerhalb von 24 Stunden” interpretierten, während ihre indischen Kollegen damit “in dieser Woche” meinten. Mein praktischer Tipp: Definieren Sie immer konkrete Daten und Uhrzeiten, nie relative Begriffe. Und wenn Sie in polychronen Kulturen arbeiten, planen Sie Puffer ein und erwarten Sie Flexibilität. Die Anpassung muss von beiden Seiten kommen.

Hierarchie und Machtdistanz in Organisationen

Die Art, wie Organisationen strukturiert sind und wie Autorität ausgeübt wird, unterscheidet sich fundamental zwischen Kulturen – und das verursacht ernsthafte Missverständnisse, besonders in Führung und Management. Ich arbeite oft mit skandinavischen Unternehmen, wo flache Hierarchien die Norm sind. Jeder duzt sich, jeder darf den CEO kritisieren, und Entscheidungen werden konsensbasiert getroffen. Das erste Mal, als ich ein solches Team mit einem südkoreanischen Partner zusammenbrachte, war ein Desaster.

In Kulturen mit hoher Machtdistanz (Asien, Lateinamerika, arabische Länder) ist Hierarchie klar definiert und wird respektiert. Jüngere Mitarbeiter widersprechen Vorgesetzten nicht öffentlich, und Entscheidungen werden top-down getroffen. Als unser schwedischer Projektleiter den koreanischen CEO in einem Meeting offen kritisierte, dachte er, er würde konstruktives Feedback geben. Die Koreaner sahen darin eine massive Respektlosigkeit, und die Geschäftsbeziehung war beschädigt.

Ich habe gelernt: Bevor Sie in einem multikulturellen Team arbeiten, klären Sie die Erwartungen bezüglich Hierarchie. Wer trifft Entscheidungen? Wie wird Feedback gegeben? In high-context, hierarchischen Kulturen sollten Sie Kritik privat äußern und immer den Dienstweg einhalten. In egalitären Kulturen wird offene Diskussion geschätzt. Der Fehler, den viele machen: Sie gehen davon aus, dass ihre eigene Art zu arbeiten universell ist. Das ist sie nicht, und Ignoranz kostet Geschäfte.

Entscheidungsfindungsprozesse und Konsenskultur

Die Art, wie Entscheidungen getroffen werden, ist eine der größten Stolpersteine in internationalen Geschäftsbeziehungen, und ich habe das auf die harte Tour gelernt. Deutsche Unternehmen treffen Entscheidungen oft schnell und individuell – der Verantwortliche entscheidet und setzt um. Als ich mit einem japanischen Konzern verhandelte, frustrierte mich ihr endloser Konsensbildungsprozess. Jedes Detail wurde mit allen Stakeholdern besprochen, Meetings folgten auf Meetings, und ich dachte, sie könnten sich nicht entscheiden.

Die Realität: Japanische Unternehmen investieren viel Zeit in die Entscheidungsfindung (Nemawashi-Prozess), aber sobald die Entscheidung steht, wird sie blitzschnell umgesetzt – weil alle bereits an Bord sind. Westliche Unternehmen entscheiden schnell, brauchen aber lange für die Implementierung, weil dann erst Widerstände auftreten. Beide Ansätze funktionieren, aber wenn sie aufeinandertreffen, entstehen Missverständnisse.

Ich habe auch gesehen, wie amerikanische Manager deutsche Gründlichkeit als Entscheidungslähmung missverstehen, während Deutsche amerikanische Schnellentscheidungen als oberflächlich abtun. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Was ich empfehle: Klären Sie zu Projektbeginn, wie Entscheidungen getroffen werden. Wer muss einbezogen werden? Wie lange dauert der Prozess? Welche Informationen werden benötigt? Diese Transparenz verhindert Frustration und Missverständnisse auf beiden Seiten.

Kulturelle Werte und grundlegende Annahmen

Hier kommen wir zum Kern der Sache – den tief verwurzelten Werten, die unser Verhalten steuern, ohne dass wir es merken. Ich spreche von Individualismus versus Kollektivismus, und diese Unterschiede verursachen Missverständnisse auf einer fundamentalen Ebene. In individualistischen Kulturen (USA, Deutschland, Nordeuropa) sind persönliche Leistung, Autonomie und individuelle Rechte zentral. In kollektivistischen Kulturen (Asien, Lateinamerika, Afrika) stehen Gruppenharmonie, Loyalität und Gesichtswahrung im Vordergrund.

Ein konkretes Beispiel aus meiner Praxis: Ich leitete ein Projekt mit einem chinesischen und einem deutschen Team. Die Deutschen schätzten offenes, kritisches Feedback und wollten, dass Probleme sofort angesprochen werden. Die Chinesen empfanden diese Direktheit als gesichtsschädigend und wurden immer stiller. Die Deutschen interpretierten das Schweigen als Desinteresse, die Chinesen die Kritik als Angriff auf ihre Ehre. Das Projekt stand kurz vor dem Scheitern.

Was funktioniert hat: Ich musste vermitteln und einen Mittelweg finden. Feedback an das chinesische Team gab ich privat, konstruktiv und mit Fokus auf Lösungen. Gleichzeitig erklärte ich den Chinesen, dass deutsche Direktheit keine persönliche Kritik ist, sondern problemlösungsorientiert. Diese kulturellen Werte sind so tief verankert, dass Menschen oft nicht einmal realisieren, dass andere anders ticken. Die Erkenntnis, dass es verschiedene “richtige” Wege gibt, ist der erste Schritt zur Lösung.

Sprachbarrieren und Übersetzungsprobleme

Selbst wenn alle Englisch sprechen, entstehen Missverständnisse – und zwar ständig. Ich habe einen Deal fast verloren, weil ich in einer englischen Präsentation das Wort “aggressive” im Sinne von “ambitioniert” verwendete. Mein britischer Partner verstand es als “feindselig”. Solche falschen Freunde sind nur die Spitze des Eisbergs.

Die größere Herausforderung: Wenn Menschen in ihrer Nicht-Muttersprache kommunizieren, geht Nuance verloren. Humor funktioniert nicht, Ironie wird missverstanden, und subtile Bedeutungen gehen unter. Ich habe Verhandlungen erlebt, wo beide Seiten dachten, sie hätten eine Vereinbarung, aber völlig unterschiedliche Interpretationen hatten – einfach weil die sprachliche Präzision fehlte.

Ein weiteres Problem: In vielen Kulturen ist es unhöflich zuzugeben, dass man etwas nicht verstanden hat. Asiatische Partner nicken oft höflich, auch wenn sie die Hälfte nicht verstanden haben, weil sie nicht als inkompetent erscheinen wollen. Ich habe gelernt, immer nachzufragen: “Lassen Sie uns das zusammenfassen – wie verstehen Sie diesen Punkt?” Und verwenden Sie einfache Sprache, keine Fachjargon oder Redewendungen. Was mir auch geholfen hat: Nach wichtigen Meetings eine schriftliche Zusammenfassung verschicken, damit Missverständnisse sofort geklärt werden können. Das mag zeitaufwendig sein, aber es spart später enorm viel Ärger.

Stereotype und unbewusste Vorurteile

Dies ist das Thema, über das niemand gerne spricht, aber es ist vielleicht die häufigste Ursache für kulturelle Missverständnisse. Wir alle haben Stereotype und unbewusste Vorurteile – auch ich, trotz jahrelanger internationaler Erfahrung. Der Unterschied ist, ob wir uns dessen bewusst sind und aktiv dagegen arbeiten oder nicht.

Ich habe gesehen, wie deutsche Manager automatisch davon ausgingen, dass südeuropäische Partner “faul” oder “unzuverlässig” seien, weil sie einen anderen Arbeitsrhythmus haben. Umgekehrt werden Deutsche oft als “kalt” und “roboterhaft” wahrgenommen. Diese Stereotype beeinflussen, wie wir Verhalten interpretieren. Wenn ein deutscher Kollege eine knappe E-Mail schreibt, nehmen wir das als Effizienz wahr. Die gleiche knappe E-Mail von einem spanischen Kollegen wird als Unhöflichkeit oder Desinteresse interpretiert.

Was ich in Trainings mit meinen Teams mache: Wir benennen diese Vorurteile explizit und diskutieren sie offen. Ja, das ist unangenehm, aber es funktioniert. Ich fordere meine Leute auf, bei jeder negativen Interpretation innezuhalten und zu fragen: “Interpretiere ich das durch meine kulturelle Brille, oder ist das objektiv so?” Oft ist es Ersteres. Der praktische Ansatz: Wenn Sie ein Verhalten nicht verstehen, fragen Sie nach der Motivation dahinter, anstatt es durch Stereotype zu erklären. Die meisten Menschen sind bereit zu erklären, warum sie etwas tun – und oft ist die Erklärung völlig anders, als Sie dachten.

Zusammenfassung: Was verursacht kulturelle Missverständnisse wirklich

Nach 15 Jahren internationaler Geschäftserfahrung kann ich Ihnen sagen: Kulturelle Missverständnisse entstehen nicht aus Böswilligkeit oder Inkompetenz, sondern aus fundamentalen Unterschieden in der Art, wie Menschen die Welt wahrnehmen und in ihr agieren. Die acht Hauptursachen – unterschiedliche Kommunikationsstile, nonverbale Signale, Zeitauffassungen, Hierarchieverständnis, Entscheidungsprozesse, kulturelle Werte, Sprachbarrieren und unbewusste Vorurteile – wirken oft zusammen und verstärken sich gegenseitig.

Was ich gelernt habe: Die Lösung liegt nicht darin, kulturelle Unterschiede zu eliminieren (das ist unmöglich), sondern sie zu erkennen, zu verstehen und bewusst damit umzugehen. Die erfolgreichsten internationalen Teams, mit denen ich gearbeitet habe, haben eines gemeinsam: Sie sprechen offen über kulturelle Unterschiede, anstatt sie zu ignorieren. Sie stellen Fragen, überprüfen Annahmen und passen ihre Kommunikation an.

Die Realität ist: In unserer globalisierten Geschäftswelt ist interkulturelle Kompetenz keine Nice-to-have-Fähigkeit mehr, sondern eine Grundvoraussetzung für Erfolg. Jedes Missverständnis, das Sie vermeiden, spart Zeit, Geld und Beziehungen. Mein Rat: Investieren Sie in kulturelles Training, seien Sie neugierig statt urteilend, und gehen Sie nie davon aus, dass Ihre Art zu arbeiten die einzig richtige ist. Flexibilität und Empathie sind die Schlüssel.

Häufig gestellte Fragen

Wie erkenne ich kulturelle Missverständnisse frühzeitig?

Achten Sie auf Signale wie plötzliche Stille, ausweichende Antworten, verwirrte Gesichtsausdrücke oder Rückzug aus der Kommunikation. Wenn Reaktionen nicht Ihren Erwartungen entsprechen oder Vereinbarungen unterschiedlich interpretiert werden, liegt meist ein kulturelles Missverständnis vor. Fragen Sie proaktiv nach und bestätigen Sie das gegenseitige Verständnis regelmäßig.

Welche Rolle spielt Religion bei kulturellen Missverständnissen?

Religion beeinflusst Werte, Feiertage, Arbeitszeiten und soziale Normen erheblich. Missverständnisse entstehen durch mangelndes Bewusstsein für religiöse Praktiken wie Gebetszeiten, Fastenperioden oder Ernährungsvorschriften. Respektieren Sie religiöse Verpflichtungen Ihrer Partner und planen Sie Meetings und Deadlines entsprechend. Informieren Sie sich über wichtige religiöse Feste und Tabus in der Kultur Ihrer Geschäftspartner.

Wie kann ich meine interkulturelle Kompetenz verbessern?

Bilden Sie sich kontinuierlich weiter durch Bücher, Trainings und praktische Erfahrungen. Arbeiten Sie bewusst mit Menschen aus anderen Kulturen zusammen und reflektieren Sie diese Erfahrungen. Reisen Sie, lernen Sie Sprachen, und vor allem: Bleiben Sie neugierig und offen. Holen Sie sich Feedback von internationalen Kollegen und seien Sie bereit, Ihre Annahmen zu hinterfragen.

Was sind die größten Fehler in der interkulturellen Kommunikation?

Der größte Fehler ist die Annahme, dass alle Menschen gleich ticken. Weitere Fehler: Eigene Kommunikationsnormen als universell betrachten, nonverbale Signale ignorieren, keine Fragen stellen aus Angst vor Peinlichkeit, Stereotype nicht hinterfragen und nicht genug Zeit für Beziehungsaufbau einplanen. Schnelle Urteile ohne kulturellen Kontext führen ebenfalls zu Problemen.

Wie gehe ich mit direkten versus indirekten Kommunikationsstilen um?

Passen Sie Ihren Stil dem kulturellen Kontext an. In direkten Kulturen kommunizieren Sie klar und explizit. In indirekten Kulturen achten Sie auf Kontext, Tonfall und nonverbale Signale. Lernen Sie, zwischen den Zeilen zu lesen und Fragen zu stellen. Wenn Sie unsicher sind, verwenden Sie beide Ansätze: Seien Sie höflich und diplomatisch, aber fassen Sie wichtige Punkte schriftlich zusammen.

Warum werden Deutsche oft als unhöflich wahrgenommen?

Deutsche Direktheit wird in vielen Kulturen als unhöflich oder sogar aggressiv empfunden. Was in Deutschland als ehrlich und effizient gilt, kann in high-context-Kulturen als gesichtsschädigend wirken. Deutsche verwenden weniger Höflichkeitsfloskeln und Small Talk, was als kalt interpretiert wird. Die Lösung: Passen Sie Ihren Kommunikationsstil an, ohne Ihre Authentizität zu verlieren, besonders in internationalen Kontexten.

Wie wichtig ist Small Talk in verschiedenen Kulturen?

In den USA, Lateinamerika und arabischen Ländern ist Small Talk essentiell für Beziehungsaufbau und wird erwartet. In Deutschland oder den Niederlanden wird er oft als Zeitverschwendung gesehen. Missverständnisse entstehen, wenn Deutsche direkt zum Geschäft kommen, während Partner erst eine persönliche Beziehung aufbauen wollen. Anpassung ist der Schlüssel.

Wie vermeide ich Missverständnisse bei internationalen E-Mails?

Verwenden Sie klare, einfache Sprache ohne Jargon oder Redewendungen. Strukturieren Sie E-Mails mit Bulletpoints für bessere Verständlichkeit. Seien Sie explizit mit Deadlines und Erwartungen. In einigen Kulturen wirken kurze E-Mails unhöflich – fügen Sie eine höfliche Einleitung und Abschluss hinzu. Bestätigen Sie wichtige Vereinbarungen schriftlich und bitten Sie um Rückmeldung, ob alles verstanden wurde.

Was bedeutet “Gesicht wahren” in asiatischen Kulturen?

“Gesicht wahren” bedeutet, die öffentliche Ehre und Würde einer Person zu respektieren. Direkte Kritik, öffentliche Widersprüche oder das Bloßstellen von Fehlern führen zu Gesichtsverlust und beschädigen Beziehungen dauerhaft. Geben Sie Feedback privat, konstruktiv und mit Fokus auf Lösungen. Anerkennung sollte öffentlich erfolgen. Dies ist zentral für erfolgreiche Geschäftsbeziehungen in Asien.

Wie beeinflusst Individualismus versus Kollektivismus die Teamarbeit?

In individualistischen Kulturen werden persönliche Leistung, Eigenverantwortung und individuelle Ziele betont. Kollektivistische Kulturen priorisieren Teamharmonie, Gruppenziele und konsensbasierte Entscheidungen. Missverständnisse entstehen bei Leistungsbewertung, Konfliktlösung und Entscheidungsfindung. Klären Sie zu Projektbeginn, wie Erfolg gemessen wird und wie das Team zusammenarbeiten soll, um Erwartungen anzugleichen.